※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告を利用しているものがあります

アマチュア落語家の小竜治です。

私は趣味で落語をやっているのですが、大学時代に落研だったわけでもなければ、お芝居の経験があるわけでもありません。

落語教室に通ってプロの落語家さんに稽古をつけてもらい、10席以上のネタを覚えてきました。

この記事では、私が通っている落語教室についてご紹介します。

落語を習ってみたい方、落語教室に興味がある方の参考になれば幸いです。

落語教室を探し始めてから決めるまでの経緯

落語を習いたいなら、どこで習うかが問題になります。

私が落語教室に通おうと決めたのが、2014年。

私は当時、サラリーマンでしたので、平日の夜か土日にやってる教室に候補は絞られます。

さらにSEは残業で有名?な職種なので、平日の夜は厳しいかなと思い、最初は土日メインの教室にしようかなとも考えました。

都内で開催している落語教室は、10件もなかったと思います。

そこから、土日にやっている教室や、教わってみたい落語家さんに教えてもらえる教室を選び、二箇所に絞りました。

そのうち一つの教室に、教えてもらいたい落語家さんがいたのと、あとは当時の勤務先(蒲田)から近い品川に新しいクラスが出来るということが決め手になりました。

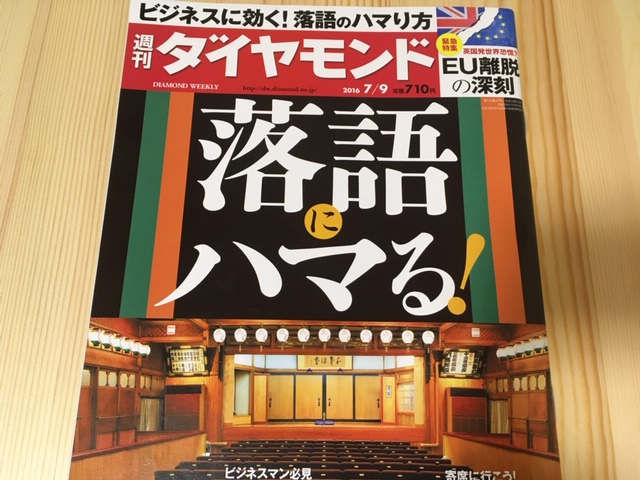

私が通っている落語教室「なまらく落語教室」

グーグルにて「落語教室」で検索すると、トップに表示されますね。

はい、「なまらく落語教室」です。

こちらの落語教室は、東京都内、横浜で開催されている、平日夜がメインの教室です。

私は2014年4月から通い始めました。

最初に落語を教わったのは、立川流の真打、立川談修師匠です。

【2021年9月時点】土日クラスやオンライン稽古も可能に

平日夜のほか、平日の日中や土日のクラスもでき、選択肢が増えました。

そのため、平日の夜に時間が作れない会社員の方や、平日休みの仕事の方も通えるようになったのは嬉しいですね。

また、コロナの影響により、教室での稽古のほか、Zoomを使ったオンライン稽古も可能になりました。(オンライン稽古は別途1,000円かかります)

私の場合、最初は平日夜の談修師匠のクラスに通っていました。

その後、平日夜に通うことが難しくなり、2020年以降は日曜開催の柳家小はぜさんのクラスに通っています。

【2023年7月時点】

教室に通うのは年に1回ぐらいのペースで、細くなが~く落語を続けてます。

2023年は9月開講の柳家小はぜさんクラスを受講します。

【2023年11月時点】

11月の発表会を最後に、落語教室はいったんお休み中…

落語教室にはどんな人が通ってるの?

「なまらく落語教室」は年齢層が幅広いです。

下は高校生から、上は80代まで。

職業もいろいろです。

- フリーランスエンジニア(私)

- 大学の先生

- コンサルタント

- パイロット

- 広告関係

- お医者さん

- 役者、声優

- ライター

- セミナー講師

- 主婦

など、こちらも幅広いですね。

習い始めたきっかけも、人それぞれ。

- お笑いや落語が好きで、自分もやってみたいと思ってやり始めた方(私)

- 芝居を昔やっていて、演技をやりたくて始めた方

- 子育てがひと段落して、燃え尽き症候群になりかけていたので、何かに熱中したいと思って始めた方

- 仕事でしゃべる機会がないので、とにかく人前でしゃべりたい方

- 人前でしゃべるために度胸をつけたい方

などなど。

普通に生活していては会えない人たちもいるので、刺激になって面白いですね。

落語教室ではどんな人から稽古してもらえるの?

「なまらく落語教室」では、プロの落語家さんから稽古をつけてもらえます。

二つ目時代から講師を始めて、真打昇進後もそのまま講師を続ける方が多いようですね。

参考までに、「なまらく落語教室」で講師をしてくださっている落語家さんは、こちらの方々です。

(2023年4月時点)

- 立川談修 師匠

- 桂文雀 師匠

- 立川左平次 師匠

- 古今亭志ん雀 師匠(志ん吉さん)

- 柳家さん花 師匠(小んぶさん)

- 立川寸志さん

- 柳家小はぜさん

落語教室のサイトに講師一覧が写真付きで載ってますので、チェックしてみてください。

ちなみに私がこれまで稽古をつけていただいたのは、立川談修師匠と、柳家小三治師匠の孫弟子、柳家小はぜさんのお二人です。

落語教室のお稽古ってどんな感じ?

「なまらく落語教室」では、3ヶ月で1席を覚えます。

3ヶ月やったあとは1ヶ月のインターバルが空くので、1年で3席、稽古つけてもらえる計算になります。

だいたい二週間に1回のペースで稽古があるので、月に2回くらいでしょうか。

全部で6回の稽古で、ネタを完成させていきます。

そして最後に発表会があるので、3ヶ月かけて練習してきたネタを人前で披露します。

稽古は、他の生徒がいる前で自分が練習してきたネタを披露し、それに対して講師からアドバイスをもらいます。

稽古のときから人前でやることになるので、始めのうちはとても緊張しますね。

講師との相性もある・・・

教え方も講師の方それぞれですので、相性というか、合う合わないももちろんあります。

しっかり落語の基礎を教えてくださる講師、受講生の好きなようにやらせてくれる講師、とにかくほめまくる講師、などなど。

ある講師からはダメ出しされたけど、別の講師からはほめられたり、そんなこともよくあります。

「なまらく落語教室」は振替制度を使って他の講師のクラスに行くこともできるので、自分に合う講師を見つけるまで探し続けるのもいいかもしれません。

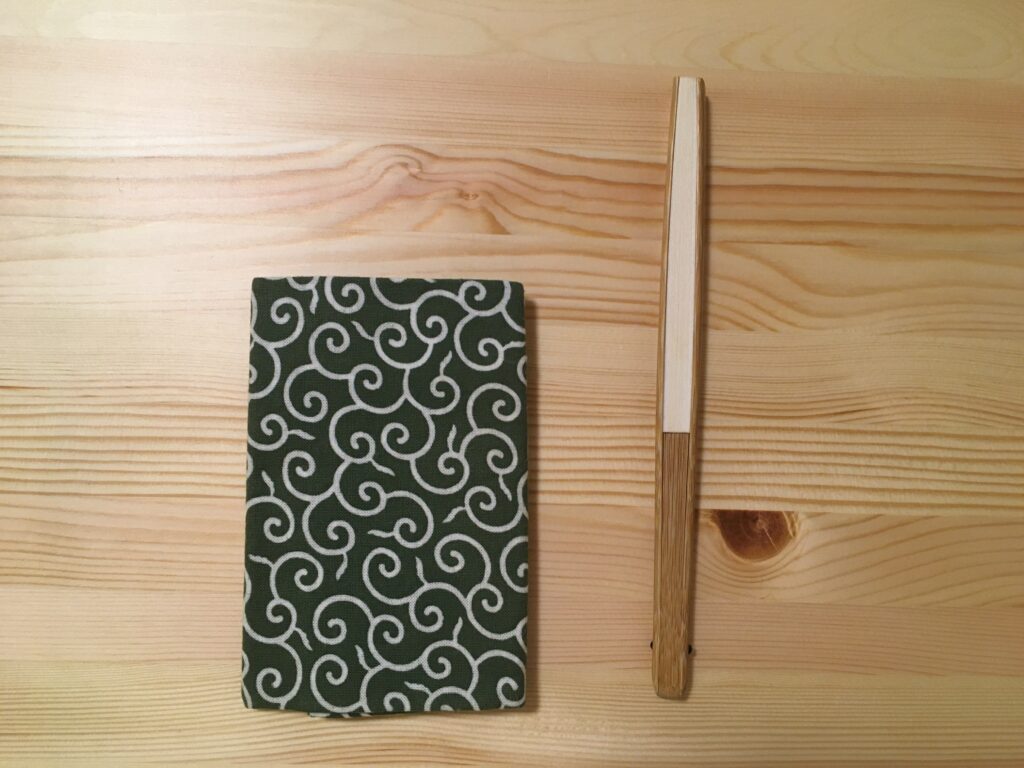

落語に必要な道具は?

落語に必要な道具は、

- 扇子

- 手ぬぐい

以上。

自分で用意してもいいですし、落語教室で購入してもいいです。

ちなみに私は、習い始めたころに談修師匠にいただいた扇子と手ぬぐいを、未だに使ってます。

落語初心者さん向けに、必要なものを解説した記事もありますので、よろしければお読みください。

稽古のときの服装は?

できれば着物が望ましいですが・・・。

懐に手を入れて手ぬぐいを取り出したり、袂に手を入れたりといった所作もありますからね。

最近の私は、普段着のまま稽古することがほとんどです。

受講生の中には、自宅から着物で来る方もいます。

えらい!

あとは着物の代わりに浴衣を持ってきて、服の上から着て帯をしめて稽古するのもアリです。

これなら着替えも簡単ですし、私服よりは雰囲気が出ます。

ちなみに着物は、帯や足袋などの小物もセットになった商品を買うのが楽でオススメ。

着物については下の記事に詳しく書いているので、よかったらお読みください。

台本を見ながらやってもいいの?

これはNGです。

落語はお芝居でもなければ、朗読や読み聞かせでもありません。

まして、本番で台本を持って高座に上がるなんてことは絶対にありません。

本番でやらないことは、練習でもやらないべきです。

台本を持って稽古するくらいなら、最初から「今日はここまで」と決めて稽古に臨んだほうが、100倍マシです。

絶対にありえない、というか、稽古をつけてくださる講師に対して失礼です。

落語初心者さん向けに台本の作り方を解説した記事や、私の練習方法を紹介している記事もありますので、ぜひ参考にしてください。

稽古のときに注意すべきことは?

「できるだけ大きな声を出す」

以上。

稽古までにネタを覚えきれてなかったり、自分のネタに自信がない状態だと、声が小さくなりがちです。

私も初心者のころは、しょっちゅう注意されてました。

まずはネタの最初だけでもいいので、普段より大きな声を出すことを心がけましょう。

私が落語に初めてチャレンジしたときの稽古内容を公開した記事もあります。

落語をやるときの高座名は誰が決めるの?

自分で決めます。

「なまらく落語教室」では、教室内では高座名で呼び合うルールです。

なので、あまり本名から離れすぎると呼ばれた時に気づかないかなと思い、私は自分の名前を元に決めました。

下の名前が「龍治」なので、頭に「小」をつけて「小竜治」(こりゅうじ)にしました。

小三治師匠ぽくて気に入ってます。

他の生徒さんの例をご紹介すると・・・

- 自分の名字や名前を元にしている方

- あだ名をつけている方

- 仕事や趣味に関連する名前をつけてる方

が多い印象ですね。

変わり種ですと、

- 職業がパイロットで飛行機の名前をつけてる方

- 好きなアイスの名前をつけてる方

- 通りすがりの本屋で見かけた本のタイトルをつけてる方

こんな方もいますよ。

高座名は一度決めるとずっとその名前で呼ばれるので、かなり重要です。

呼ばれて恥ずかしい高座名をつけて、ちょっと後悔してる方もいますから。

亭号も自分で決める?

亭号とは、「〇〇家」とか「〇〇亭」など、落語家さんの苗字にあたる部分です。

これは落語教室から用意されていて、受講するクラスによって変わります。

ちなみに、私が習っている談修師匠のクラスの亭号は「おさむ家」、柳家小はぜさんクラスの亭号は「厩家(おんまや)」です。

落語教室で習うネタはどうやって決めてるの?

自分で決めます。

「なまらく落語教室」では、生徒はそれぞれ別のネタを覚えます。

落語初心者の方は前座噺から選択

落語未経験者の場合は、教室からネタを指定されるので、その中から選ぶことになります。

それがこちら。いわゆる、前座噺というネタですね。

- 「子ほめ」

- 「つる」

- 「狸の札」

- 「たらちね」

- 「転失気」

- 「元犬」

- 「平林」

- 「千早振る」

- 「初天神」

- 「道灌」

- 「寿限無」

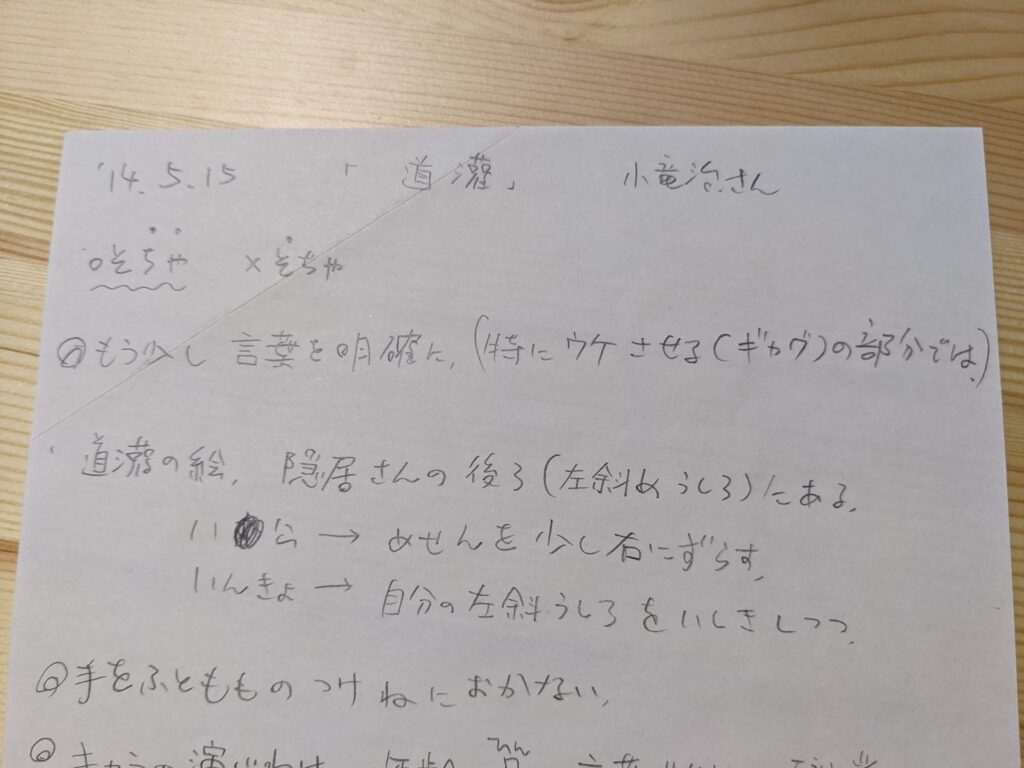

ちなみに私は「道灌」をやりました。

「道灌」は柳家と立川流がまず最初に師匠に稽古をつけてもらうネタということで、私もそれに憧れて「道灌」を選びました。

落語未経験で、どのネタを選べばいいかわからないよって方は、まずはネタのあらすじを知って、面白いと思うネタを選べばいいと思います。

それと、本で読むだけでなく、実際の音源も聞いたほうがいいです。

音源としておすすめなのが、春風亭一之輔師匠のショート落語です。

>>【無料】落語初心者には春風亭一之輔師匠のショート落語がオススメ

落語のショートバージョンですが無料で聞けるので、ざっくりネタを理解するのに役立ちます。

私もはじめたてのころ、一之輔師匠のショート落語を聞いて、リズムやテンポを参考にしました。

落語経験者は好きなネタを選択

経験者は、自分で自由に決めることができます。

といっても、大ネタはさすがに無理ですが。

時間は15分以内。絶対厳守。

私の場合は、基本は好きなネタ、やってみたいネタを選んでます。

あとは、一番好きな噺家である、柳家小三治師匠の音源があるかどうかで選んだりもします。

他の受講生さんは、自分で決める人と、人からアドバイスをもらう人に分かれます。

私は自分で決める派ですね。

20分以上の大ネタをやってみたい方は・・・

先ほども書きましたが、受講生一人の持ち時間は15分です。

絶対厳守!

ただ、参考にした音源が20分以上だったりすると、どこかを省略して15分に縮める作業が必要になります。

これが難しい・・・

いろんな噺家さんのネタを聞き比べて、

- 「この人はここを省略してるな」

- 「あ、こうやって言い方を変えればいいのか」

など、様々な音源を参考にしながら、いろいろと試行錯誤が必要で、手間も時間もかかります。

何より、憧れの師匠のネタをそのままやってみたい・・・

そんな方のために?、「なまらく落語教室」には長講クラスもあります。

- 20分コース:継続1年以上の方

- 30分コース:継続2年以上の方

ネタ時間が増える分、受講料も増します。

それでも長いネタにチャレンジしたい方は、20分ネタ、30分ネタに挑戦してみてもいいかもしれません。

ちなみに私も大ネタに憧れはありますが、20~30分もお客さんに聞いてもらえる自信はないので、やろうとは思いません・・・

(自分主催の会で、お客さんが身内ばかりで絶対に聞いてくれる環境が整っていれば、やるかも・・・?)

発表会のときの出囃子は?

自分で好きな出囃子を選ぶことができます。

私は柳家喜多八師匠の「梅の栄」という出囃子が好きなので、いつも「梅の栄」でお願いしてます。

2020年までは出囃子のCDをかけていましたが、2021年ごろからは、なんと三味線教室の生徒さんに生で出囃子を演奏してもらってるんですよ。

まあ生徒さんも素人なので、けっこう間違えてるようですが…いい記念にはなります。

私の好きな出囃子を紹介している記事もあります。

「出囃子とはなんぞや?」って方にも参考になると思うので、よかったらご覧ください。

落語教室の発表会以外に落語をやる機会はあるの?

せっかく覚えたネタですので、発表会以外にもネタをやる機会があったほうがいいですよね。

落語教室がらみでネタができる機会は、以下のパターンでしょうか。

- 発表会

- 落語教室合の同落語会

- アマチュア落語会

- ボランティア落語会

落語教室発表会

まずは発表会。

これはもちろん全員もれなく参加できます。

落語教室の合同落語会

ふたつめは、落語教室の合同落語会。

こちらは定期的に開催されている、クラスをまたいだ落語会です。

普段の稽古や発表会では、同じクラスの人としか会えません。

それが合同落語会では、他のクラスの方の落語を観ることができます。

ネタをやる機会も増えるし、いろんな方との交流もできるので、貴重な場です。

アマチュア落語会

みっつめは、アマチュア落語家による落語会。

これは落語教室の運営者が企画している落語会で、受講生なら希望すれば参加できます。

参加者は落語教室の受講生だけでなく、運営者のアマチュア落語仲間も参加しますので、教室以外の方とも交流できます。

落語教室にはいないような、レベルの高いアマチュア落語家さんも参加されたりするので、こちらも貴重な場ですね。

ボランティア落語会

さいごに、ボランティア落語会。

落語教室の運営者は、老人ホームでのボランティア落語会もやってますので、希望すれば参加することができます。

老人ホームでの落語は、他の落語会と違って、いろいろ難しい面もありますが、とてもいい経験になります。

(2020年から老人ホームでの落語会はめっきり減りました・・・私も2020年2月を最後に一度もやってません)

まとめ

今回は、

- 落語教室を決めるまでの経緯

- どんな人が通っているか

- どんな人に稽古をつけてもらえるか

- 落語の稽古はどんな感じか

- 高座名の決め方

- ネタの決め方

- 落語教室でネタを覚えたその後

について書きました。

この記事を読んで、落語を始めてみようと思った方がいらしたら嬉しく思います。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

【落語オススメ本】

①「山田全自動の落語でござる」

古典落語29本のネタのあらすじを漫画にしている本。

山田全自動さんの独特のタッチと落語のネタがマッチして、クスッと笑えます。

各ネタに聴きどころが書いてあるんですが、ちょっとした落語の雑学を知れるのも面白い。

「はじめに」に書いてある内容は、落語を全く知らない人に教えたい内容です。

②「アマチュア落語に挑戦する本!独学なのに3ヶ月で1席できます」

3ヶ月後に落語を人前で発表することを目標に、独学でネタを覚えていく、という内容の本。

あくまでも3ヶ月後に人前で落語を披露できるレベルを目指すスケジュールなので、最初の1ヶ月は暗記しなくてもいい、など、落語教室のスケジュールに比べるとだいぶゆっくりしてます。

ですが、

- 台本は1から自分の手で書き起こす

- お手本の音源を繰り返し聞いて、リズムやメロディを体に染み込ませる

といった点は私もまったく同感です。

落語の練習方法に困っていて、誰かの練習方法を参考にしたい、って方におすすめの一冊です。

③「あかね噺」

週間少年ジャンプで連載中の落語マンガ。

これはもう…面白すぎます。

元落語家の父親の落語が大好きだった娘が、父親がなれなかった真打になることを目標に落語の稽古にはげむ成長物語。

失敗して周りに迷惑をかけながらも、失敗を次に活かして改善して前に進んでいく朱音の姿に励まされます。

ただでさえ面白い作品ですが、落語をやる人にとってはさらに面白い落語マンガです。

私はアマゾンで一話目を試し読みして、続きが気になりすぎて電子書籍で大人買いしました。

興味ありましたら読んでみてください。