※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告を利用しているものがあります

アマチュア落語家の小竜治です。

前回、落語の台本の作り方を解説しました。

この記事では、これまで15席のネタを覚えてきた私の練習方法をご紹介します。

落語初心者さんの参考になれば幸いです。

※落語教室に通うこと前提の記事になっていますが、ネタの覚え方については教室に通わない方にも参考になると思います。

↓ネタの選び方、音源の探し方を解説した記事

↓台本の書き方を解説した記事

まずは暗記

台本が完成したら、次は暗記です。

「暗記は手助けできません」

これは、私が落語を教わっている立川談修師匠のお言葉です。

落語教室の講師から習うのは、「どうすればもっと良くなるか」といった、演出の部分がメイン。

なので、稽古が始まるまでに、しっかり暗記しておく必要があります。

そうでないと、稽古の場を最大限にいかせません。

ネタの暗記方法

暗記のやり方は人それぞれだと思いますが、考えられるのは次の2パターンかと。

- 台本を読みながら覚える

- 音源を何度も聞いて耳で覚える

私の場合は後者です。

正確には、最初は台本を読んで覚えていましたが、途中から耳で覚えるタイプに変わりました。

私のネタの覚え方の変遷

初心者だったころの覚え方はというと…

- 台本を読んで暗記

- 暗記した内容を自分の普段の口調から落語口調に直す

といった感じで、たとえ暗記できても、今度は自分の口を落語口調に慣れさせる時間が必要でした。

それに対して、現在の私のネタの覚え方はこんな感じ。

- 作成した台本を自分で落語口調で読んだのを録音して繰り返し何度も聞く→耳が覚えてくる

- 覚えてる内容をとりあえず口にしてみる

- つまるところがあれば、台本を確認する

という覚え方をしています。

初心者の頃は台本を落語口調で読むのも大変でしたが、何度も何度も練習しているうちに、いつの間にか落語口調が身についていました。

落語が好きで、何回も何回も落語を聞いていたからでしょうかね。

落語を覚えるのは歌を覚えるのと似ている

好きな歌を繰り返し聞いてると、耳が覚えて、歌詞カードを見なくても歌えるようになるじゃないですか。

あれに近い感覚だと思います。

歌なら3~5分でしょうか。

落語は歌の2~3倍ぐらいの長さ。

それに、台本を作るときに考えながら作ってると、けっこう覚えているものです。

この段階では、所作や表情などはあとまわしにして、ネタを覚えることを優先します。

台本を読んで覚えることのデメリット

稽古の場で台本を読むことはできません。

なので、台本を読みながら覚えていくよりは、耳で聞いて覚えた内容を口にして確認していく、という進め方のほうがいいと私は思っています。

稽古の場でつまっても、台本を見直すことはできませんから。

台本を読んで覚えるなら落語口調で音読

耳では覚えられない、台本を読んだほうが暗記しやすい、という方へ。

台本を読むときは、ぜひ落語口調で音読してください。

絶対にいつも通りの自分のしゃべり方で音読しないこと。

落語口調を知るには、プロの噺家の落語を繰り返し聞くしかありません。

結局、台本を読んで暗記するにしても、落語口調を身に付けるために繰り返し落語を聞き続ける必要がある、ということです。

初心者の頃は落語口調で音読するのも難しいと思います。

私も最初はまったくできませんでした。

これはもう、何回も何回も落語を聞いて、実際にしゃべってみて、少しずつ口を落語口調に慣れさせていくしかありません。

私はやっていませんが、自分の落語口調を録音した音源と、お手本の音源を交互に聞いて、どこは出来ててどこが出来てないかを確認するのもアリだと思います。

とにかく繰り返し練習

あとは稽古日に向けて、練習あるのみ。

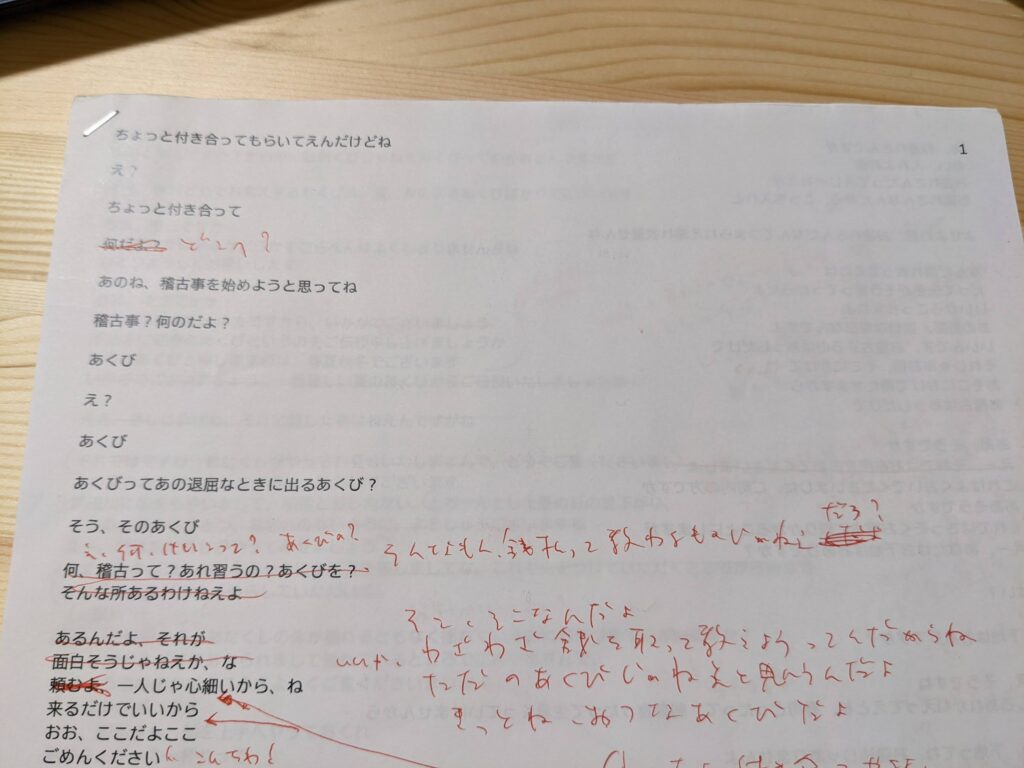

講師からのアドバイスを元に、台本を手直ししては覚え直す、といった作業が続きます。

私は、この工程が一番好きですね。

やってて楽しい。

- ここはセリフを変えてみよう

- ここはもう少し間を空けてみよう

- ここはテンポよくやってみよう

とか、試行錯誤してる状態ですね。

ネタに対してPDCAを回してるような感覚です。

落語で重要なのはリズムとメロディ

立川談志師匠いわく、落語はリズムとメロディです。

- リズム=噺のテンポ

- メロディ=噺の抑揚、強弱、緊張と緩和などの音のメリハリ

明確に言われてるわけではありませんが、私は↑このようにとらえてます。

メロディの解釈は、立川談修師匠に稽古をつけていただく中で感じたものです。

若かりし頃の談志師匠の音源を聞いたことがあるでしょうか?

「まるでドラムロールのよう」と評価されていたのも納得、テンポがよくて聞き心地がいいです。

ここがお芝居や朗読との大きな違いだと思います。

台本を読んで覚えるより、繰り返し音源を聞いて耳で覚えたほうがいい理由。

暗記したあとも、何度も何度も音源を聞き返して、落語のリズムを身に付けられるように練習していきましょう。

若かりし頃の談志師匠の音源は必聴!

談志師匠にどんなイメージをお持ちでしょうか?

- なんかこわい

- クセが強い

- イリュージョン落語ってなに?

晩年の談志師匠のイメージは↑こんな感じですかね。

若かりし頃の談志師匠のネタを聴いたことがない方は、一度聴いてみることを強くおすすめします。

とにかくうまい!

聴いていて心地がいい!

「落語はリズムとメロディ」を体現してらっしゃいます。

落語の練習で意識すべきこと・基礎編

落語の練習時に意識すべき点を列挙してみました。

まずは基礎編。

- 上下(かみしも)

- 目線

- 無意味にひじを張らない

- できるだけ大きく明るい声で

- 表情も明るく

それでは順番に見ていきましょう。

上下(かみしも)

落語は一人しゃべりの芸なので、登場人物が複数いる場合は向いてる方向で誰が話してるのかを区別します。

基本的な考え方は以下のとおり。

- 目上の人に話す:上手を向く(客席に向かって左)

- 目下の人に話す:下手を向く(客席に向かって右)

家の中と外の場合は次のようになります。

- 家の中にいる人に話す:上手を向く

- 家の外にいる人に話す:下手を向く

家の中でもはっつぁんとご隠居さんの間では次のとおり。

- ご隠居に話す:上手を向く

- はっつぁんに話す:下手を向く

夫婦の間ではどうなるかというと…

- 夫に話す:上手を向く

- 妻に話す:下手を向く

基本さえおさえておけば、すぐにできるようになります。

それと上下の角度は、あまり開きすぎないようにしましょう。

肩幅よりちょっと広いぐらいで十分。

目線

次は目線ですね。

とにかくぶれないこと。

自信がないと目線があっちこっちいったり、伏せてしまいがちです。

見てる側が気になるので、目線は上下の方向に登場人物がいると思ってもらえるように、動かさないように気を付けましょう。

無意味にひじを張らない

私が初めての稽古で注意されたことです。

人前で正座して何かを話すという経験がなかったので、手のやり場に困ったんですよね。

ひじを張る座り方は偉い人の座り方になるので、無意識でそういう座り方にならないように気を付けましょう。

できるだけ大きく明るい声で

なんといってもこれが一番大事。

声のボリュームに関しては、私もこれまで何度も注意されてきました。

自信がないとさらに声が小さくなってしまうので、練習のときからできるだけ大きい声で練習しましょう。

声のトーンも大事ですね。

落語はお客さんに笑ってもらってナンボなので、暗い声よりも明るい声のほうが聞いてもらえます。

表情も明るく

声のトーンと一緒で、表情も大事です。

高座に上がるときから明るい表情で上がるべきだし、座布団にすわってマクラを話してるときも明るい雰囲気であるべき。

無表情で出ていって歓迎されるのは名人だけです。

素人はお客さんに聞いてもらってナンボなので、明るい雰囲気のほうがお客さんも聞く姿勢になってくれると思いますよ。

落語の練習で意識すべきこと・発展編

つづいて発展編です。

身に付けるのは難しいですが、練習から意識することでレベルアップにつながるはず。

- 間

- 抑揚

- 緊張と緩和

順番に解説します。

間

落語では「間」が大切です。

小三治師匠のネタを観たり聴いたりしたことはあるでしょうか?

「間で笑わせる」とはまさしくあのこと。

「間」は一朝一夕で身に付くものではないので、繰り返し何度も落語を聞く必要があります。

あとは実際に人前で試して、自分のものにしていくしかありません。

狙った「間」で笑いが取れたときは、もうほんとに気持ちいい。

私の場合、あの快感を忘れられなくて落語を続けてると言っても過言ではありません。

抑揚

抑揚のない平坦なしゃべりは聞いててつまらないです。

ただ覚えたことをしゃべるだけでは落語とは言えません。

私もよく注意されました。

登場人物の感情を考えて演じることができれば、自然と抑揚のあるしゃべりになると思います。

緊張と緩和

緊張と緩和の例でよく出されるのが、赤ちゃんのいないいないばあですね。

落語も同じ。

ボケ前のフリの部分で盛り上げて盛り上げて、ボケの部分でストンと落とす。

落語を注意深く聞いていると気付くでしょう。

音の強弱や間、音の高低差で緊張と緩和を表現することができます。

これも落語を何度も何度も聞いて体感するしかないですね。

どこで練習してるの?

家の中だったり、カラオケボックスに行ってやったりします。

家の中で大声でやるのは気がひけるので、声を出したいときはカラオケボックスに行ってます。

ただ、正座をして最初から最後まで通して練習する回数は少ないかもしれません。

それよりは、

- シャワーを浴びながら

- トイレで用をたしながら

- 食器を洗いながら

など、ながら練習が多いです。

口笛のように口ずさむ感じ。

あとは、ぼ~っとあぐらをかきながら気になる部分だけやってみる、とかですかね。

屋外でやることも

電車の中でやることもあります。

さすがに声を出すことはありませんが、音源を聞きながら上下だったり目線なんかの練習はできます。

談修師匠から聞いた話ですが、駅のホームで大声でしゃべってる人がいたので見てみたら、兄弟子が歩きながら練習していたそうです。

あとは、数年前にオードリーさんの深夜ラジオで聞いたんですが、若林さんはダイエットもかねて、覚えている落語のネタをぶつぶつ言いながら散歩することもあるそうです。

散歩しながらも、他人の目を気にしなければよさそうですね。

所作の練習はどうやるの?

落語初心者がネタを覚えるときに大変なのが、所作をつけることです。

- 物を食べる所作

- キセルを吸う所作

- 物を持ち上げる所作

- 字を書く所作

など、いろいろありますね。

扇子や手ぬぐいを使って表現することもあれば、道具を使わずに表現することもあります。

ネタの映像を観ることができれば、ハードルはぐっと下がりますが、問題は音源しか見つからない場合です。

映像で所作を確認できないとき

そんなときは、自分で考えてやってみましょう。

いいんです、合ってなくても。

- まずは自分で考えてやってみる

- それを稽古の場で試す

- 講師に修正してもらう

私はこの方法で所作を身につけていってます。

稽古の日までに、どの所作に自信がないか、自分の中で整理だけしておきましょう。

稽古日に質問できるように。

これは落語教室に通うメリットなので、使い倒しましょう。

稽古は録音するの?

録音しない方もけっこういますが、もったいない。

ぜひ録音しましょう。

自分のネタはもちろん、講師のアドバイスの部分まで。

最初の頃は自分の声を聞くのが恥ずかしかったり、嫌かもしれません。

- 自分ってこんな声なのか

- うわっ!ネタを忘れて沈黙してる・・・

- 他の受講生の笑い声がない・・・

など、録音を聞いててへこむこともあります。

それでも、録音したほうがいいです。

録音することのメリットは、以下の点でしょうか。

- 自分のネタを客観的に聞ける

- ウケた部分とウケない部分を知ることができる

- テンポ、間をあとから確認できる

私は最初のころは録音してませんでしたが、5席目から録音しはじめました。

きっかけは、師匠から「いつもよりテンポが遅い」と言われたことでした。

自分ではそんなつもりはなかったけど、師匠にはそう聞こえた。

でも、確認できない。

気になる・・・。

その一件があってから、あとから稽古を振り返られるように、録音するようになりました。

稽古を録音するのはメリットしかないので、絶対に録音しましょう。

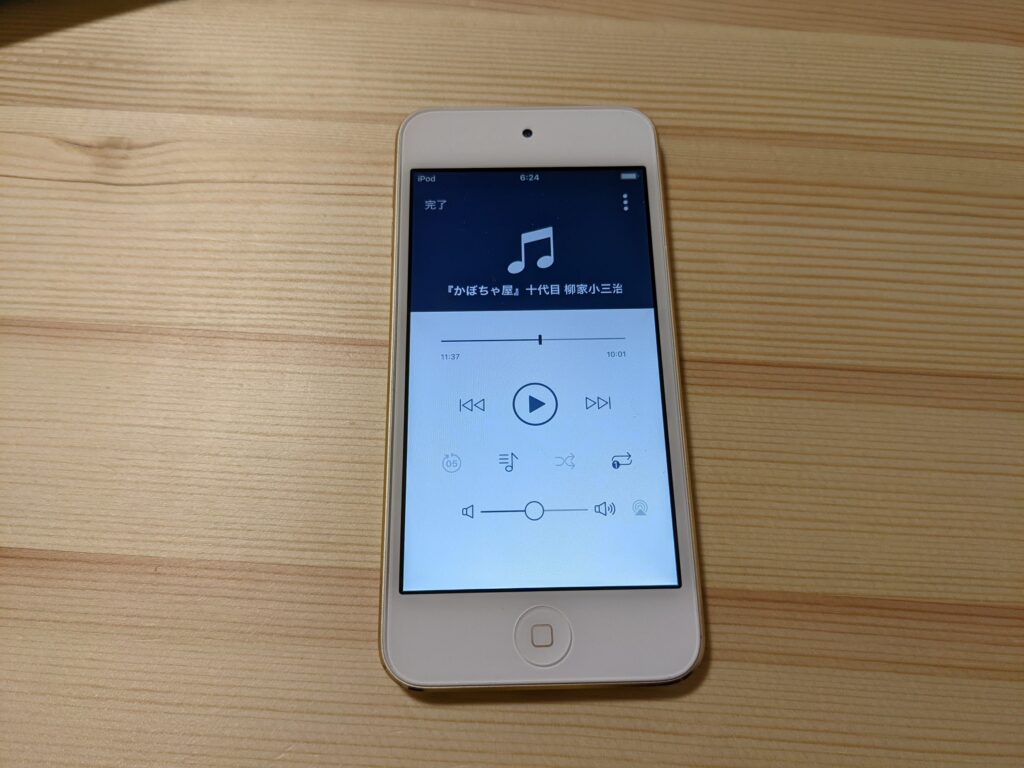

ちなみに、録音する機材はなんでもいいですが、私はiPod touchで録音してます。

いつ録音を聞くか

録音した音源は、稽古の帰り道に聞くのはもちろん、毎日の通勤時間にも聞きます。

繰り返し繰り返し聞くことで、ネタを忘れにくくなりますし、「ここはこうしたほうが面白いかな」と気付くこともあります。

あとは、発表会以外でネタをやる機会があるときに、ネタを思い出すきっかけにも使えます。

練習にマンネリ化してきたら…

稽古を重ねてある程度できるようになってくると、稽古の4,5回目あたりから飽きてくることがあります。

わりと簡単なネタを選んだとき、私も飽きてきますね。

そんなときは…

- 登場人物の感情表現をもっと研究しましょう

- お手本以外の音源も聞いて、取り入れられるところがないか研究しましょう

- 過去にチャレンジしたネタをもう一度やってみましょう

いま取り組んでいるネタ以外にふれることで、また新鮮な気持ちでチャレンジ中のネタに戻ってくることができますよ。

【まとめ】落語の練習は難しいけど楽しい

以上、落語初心者の方に向けて、ネタの覚え方をご紹介しました。

落語の練習は、

- まずは暗記

- 稽古を通してネタをブラッシュアップ

- ちゃんとした練習と、ながら練習の使い分け

で、繰り返し練習して覚えていきます。

そのほか、

- 練習場所はどうするか

- 所作はどうするか

- 録音するか

について、私がやっていることをご紹介しました。

私が一席目にやったネタは「道灌」ですが、台本を作るのも、暗記するのも大変でした。

なかなか練習が進まず、稽古に行くのがおっくうな日もありました。

結局、最初の1~3席目ぐらいは、十分にネタができていない状態で発表会をむかえていたのです。

せっかく落語教室に通っているのだから、それではもったいないですよね。

落語を始めたばかりで、ネタを覚えるのに苦労している人、挫折しかかっている人の参考になれば嬉しく思います。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

【落語オススメ本】

「アマチュア落語に挑戦する本!独学なのに3ヶ月で1席できます」

3ヶ月後に落語を人前で発表することを目標に、独学でネタを覚えていく、という内容の本。

この本は3ヶ月後に人前で落語を披露するのを目的としたスケジュールになってるので、落語教室のスケジュールとは合わないです。

落語教室の場合は、初回から台本なしで人前でネタをやる必要がありますからね。

ですが、

- 台本は1から自分の手で書き起こす

- お手本の音源を繰り返し聞いて、リズムやメロディを体に染み込ませる

といった点は私もまったく同感です。

落語の練習方法に困っていて、誰かの練習方法を参考にしたい、って方におすすめの一冊です。