アマチュア落語家の小竜治です。

前回、落語教室の紹介記事を書きました。

今回は、これまで15席のネタを覚えてきた私が、落語をこれから始める方に向けて、台本の書き方をご紹介します。

落語初心者さんの参考になれば幸いです。

↓ネタ選びがまだの方は、ぜひこちらの記事もお読みください。

ネタを決めた次は台本づくり

ネタを決めた次は稽古に向けて練習していくのですが、これがまあ大変です。

まずは台本を作るところから始めます。

この記事では「私はこうやってますよ」という一例をご紹介しますので、よかったら参考にしてください。

- お手本にする音源を決める

- ネタの書き起こし

- 音源を聞きながら書き起こした台本を読む

- 書き起こしたネタをカスタマイズ

順番に見ていきましょう。

お手本にする音源を決める

まずはいろんな落語家さんの音源を聞きまくって、お手本にしたい音源をひとつ決めます。

音源探しの方法は↓こちらの記事に詳しく書いていますので、ぜひ参考にしてください。

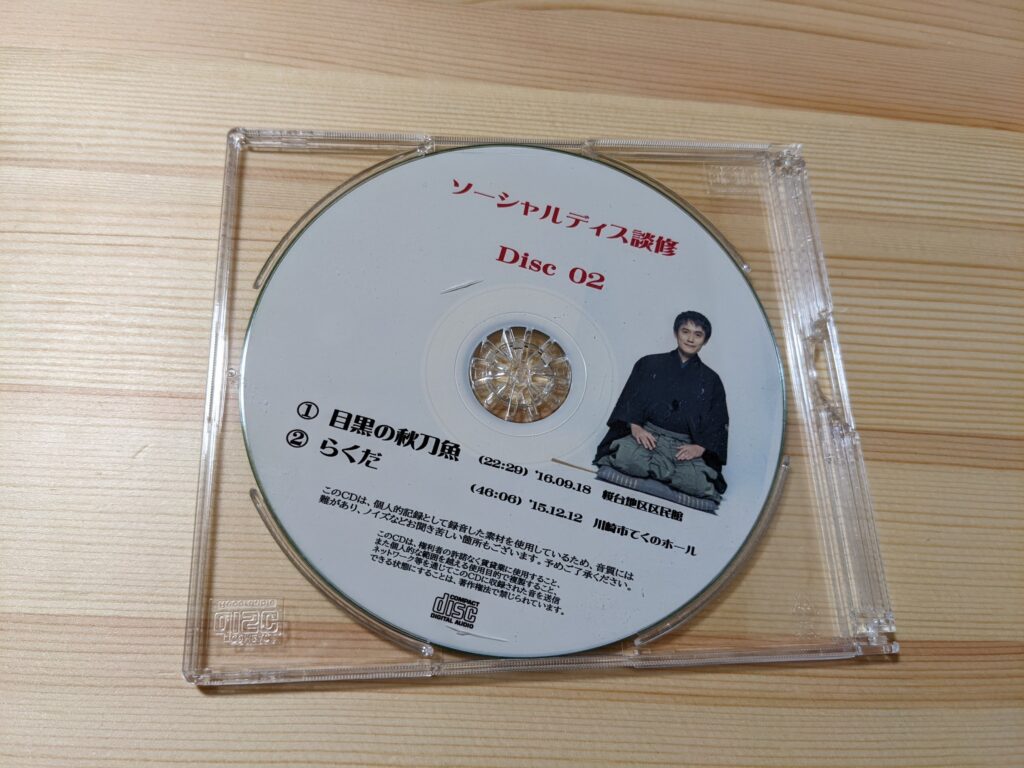

台本作成にとりかかる前に音源をたくさん聞く必要があるので、宅配CDレンタルを利用するのも便利ですよ。

ネタの書き起こし

音源を決めた次は、ネタの書き起こしです。

この作業が面倒で面倒で・・・。

音源を聞きながら、パソコンで一言一句、書き起こしていきます。

- 再生

- ストップ

- 書き起こし

とにかく繰り返しで時間がかかります。

台本は手書きかパソコンか?

ノートに手書きで作るか、それともパソコンで作るか?

ここは人それぞれだと思います。

手書きしたほうが頭に入るって方もいれば、あとから修正しやすいようにパソコンで作っちゃう、って方もいます。

ちなみに私の場合はキーボードで打ったほうが楽なので、最初から手書きはせずにパソコンで作ってます。

台本は縦書き?横書き?

どちらでもいいです。ルールはありませんので。

パソコンの場合は横書きになるかと思います。

無理して縦書きにする理由もありません。

手書きの場合は、ノートを横にして縦書きしている方もいますね。

小説とかは縦書きなので、縦書きのほうがしっくりくるかもしれませんが、横書きでも十分です。

別にこだわるようなことではありません。

話者の名前は書くか?

私の場合は、最初は人物の一文字目を書いていましたが、今は書いていません。

毎回毎回、名前を書くのも面倒ですから。

話者名は書きませんが、前のセリフと一行空けるなど、読みやすくなるように工夫してます。

ただ、最初のころは混乱しないように話者名を書いた方が分かりやすいかと。

慣れてきたら、人物名は省略してもいいでしょう。

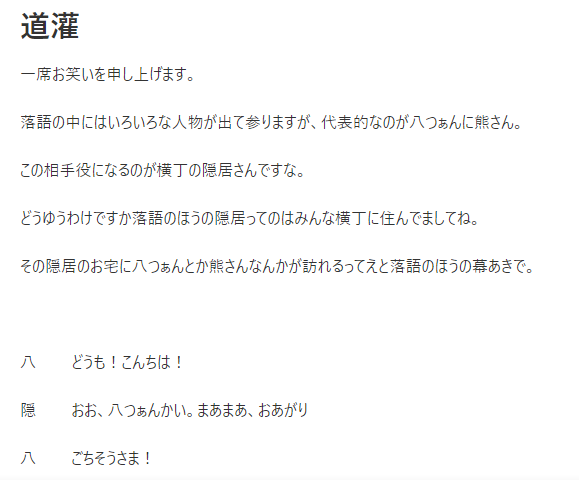

所作や上下(かみしも)も台本に書く?

私は簡単に()書きで書いてます。

所作だけでなく、いつもと違う目線のときは、上下(かみしも)についてもメモを残してます。

上の画像の「(上手奥)」とか「(下手横)」はふだんの上下とは異なるので、書いておいたほうがいいですね。

人物の感情表現も書き起こす

小さい「っ」や「!」、「…」なども台本に書きましょう。

そうすることで、人物に感情が宿ります。

落語は人物の感情表現が肝。

単に音源を書き起こすだけでなく、音源をよく聞いて人物の感情を想像しながら書くと、演じるときにも役立つはず。

聞き取れない啖呵や言い回しはネットで調べる

どうしても聞き取れない部分もあるでしょう。

そんなときは、ネットで調べます。

有名な言い回しは検索すれば出てきます。

- 『寿限無』の名前

- 『たらちね』の言い回し

- 『金明竹』の言い回し

検索した結果を台本に写して、自分がお手本にしている音源を再度聞いて、合っているか確認しましょう。

パソコンで作る場合、台本は印刷したほうがいいか?

最初のころは紙に印刷してましたが、途中から印刷するのをやめました。

あとから修正することも多いので、修正するたびにプリントアウトすることになるからです。

台本はPCまたはスマホの画面上で見ています。

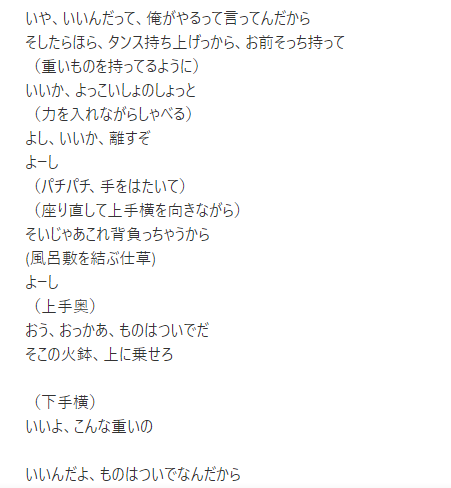

落語の台本の管理に便利なEvernote

私の場合、ネタはEvernoteに保存しています。

PCだけでなくスマホでも見ることができるので、便利でオススメですよ。

有料プランもありますが、無料プランで十分です。

無料プランだと、Evernoteアプリをインストールできる端末は1台だけなので、

- PCではWebブラウザ版

- スマホはアプリ版

と使い分けるのがいいでしょう。

実際、私はこの方法で、PCとスマホの両方で台本を読んだり修正したりしてます。

Webブラウザ版では書き起こしがメイン。

スマホ版では台本を読むことが多いですかね。

外出先での隙間時間に台本を読んだり、修正もできるので、とても便利ですよ。

音源を聞きながら書き起こした台本を読む

一通り書き起こしたら、お手本にしている音源を聞きながら台本を読んで確認しましょう。

間違って書いてる部分も見つかると思います。

間違いを見つけたら、その都度、修正していきます。

書き起こしたネタをカスタマイズ

次の作業は、お手本を自分用にカスタマイズする作業です。

- お手本の音源が15分を超えるようなら、ところどころ省略する

- 他の音源で面白いくだりがあれば、それを付け足す(余裕があれば)

- 古すぎてわかりにくい言葉を直す

- 自分が言いやすいように書き直す

といったところでしょうか。

15分におさめる作業がけっこう大変ですね。

どこを削るか、どこを残すか・・・。

いろんな落語家さんの音源を聞いて参考にします。

- この人はここを削ってるな

- このくだりは全員やってるから残すべきだな

- こんな省略のしかたもあるのか

などなど。

時間はかかりますが、いろいろ聞き比べて参考にするのが大切だと思います。

ただ、初心者のうちは、いろいろ混ぜすぎると、ネタの一貫性がなくなってしまうおそれもあるので気を付けましょう。

↓いろいろ聞き比べるとき、宅配レンタルでCDを借りるのもおすすめです。

【まとめ】落語の台本の書き方

以上、私の落語台本の作り方をご紹介しました。

- まずはお手本にする音源を決める

- 次にネタを書き起こす

- 自分のものにするためにカスタマイズ

このような手順で、毎回、台本を作成しています。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

台本を作成したあとは、稽古会に向けて練習していきます。

落語初心者さん向けに私の練習方法を紹介した記事もありますので、よろしければお読みください。

私の落語の台本も公開しています。